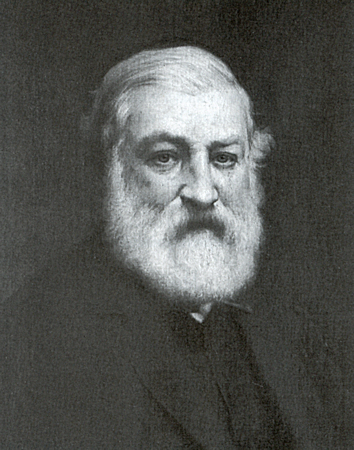

Antoine Herzog père

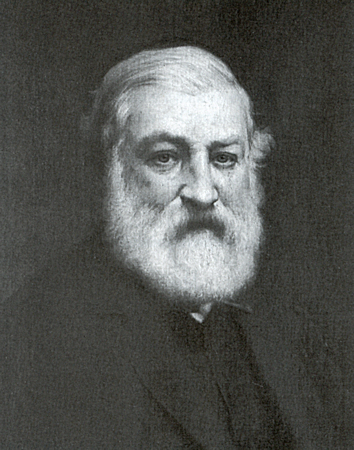

Joseph Antoine Herzog fils

«...deux vastes salles en rez-de-chaussée, formées par des murs sans fenêtres, traversées par dix rangs de colonnes, qui soutiennent sa toiture, éclairées par en haut au moyen de vitrages transversaux correspondant à chaque rangée de colonnes. » (l) Charles Grad - L'Alsace...

En regardant bien l’hypermarché du Logelbach, on reconnaît les bâtiments décrits

ainsi par Charles Grad. Ils sont les derniers restes de ce que fut l'usine Herzog au Logelbach.

Les Établissements Herzog s'étendirent dans toute la région colmarienne et les

propriétés de la famille furent très vastes. Qui furent les Herzog ? Que sont-ils devenus ?

La parole sera donnée autant que possible aux contemporains des industriels tels

Goutzwiller, Charles Grad, les notaires dont les références se trouvent dans la

bibliographie en fin d'article.

Antoine Herzog père (1786-1861), issu d'une famille d'imprimeurs d'indiennes, est né à Dornach le 25 janvier 1786 (2). Son père Jean HERZOG travaillait chez Dolfuss, sa mère était Anne ROGGENMOSER. Il épouse le 7 juillet 1813, Françoise EHRET, fille d'un industriel de Masevaux. (2) Foltz, et Scherlen à sa suite, le font naître en 1776, les registres paroissiaux de Dornach indiquent bien 1786.

Dans la biographie d'Antoine Herzog père, on souligne son travail précoce à l'usine, ce qui était de règle à cette époque pour les enfants d'ouvriers, mais aussi ses talents remarquables qui lui valurent les faveurs de son patron Jean Henri Dollfus qui l'enverra étudier au conservatoire national des Arts et Métiers, créé par la Convention à Paris. Après un passage dans divers établissements textiles, Antoine Herzog est nommé directeur de la filature Lischy & Zurcher à Bollwiller (1806). Recruté par Nicolas Schlumberger, il monte la filature de Guebwiller, puis aménage les établissements Zimmermann Frères & Baeumlin à Issenheim. En 1818, il est associé à Jean Schlumberger pour monter une filature de coton au Logelbach. C'est le début des Établissements Herzog.

Antoine Herzog père est décédé le 5 novembre 1861 au Logelbach. Chevalier de la

Légion d'Honneur, il était conseiller municipal de Wintzenheim, membre du

conseil d'arrondissement de Colmar (1848-1852) et conseiller général de

Wintzenheim (1852-1861).

M.J. Bopp souligne qu'Antoine Herzog a été un des rares catholiques à réussir

dans le milieu industriel alsacien du 19e siècle dominé par les protestants (au

Logelbach Haussmann est déjà installé).

Antoine Herzog père eut cinq enfants :

Marie Adélaïde (Adèle) épouse Charles Eugène Lefébure, médecin militaire démissionnaire. Ils vivront surtout à Orbey. Eugène Lefébure a eu une grande activité tant au point de vue industriel que politique. Conseiller municipal à Orbey, il a été successivement député (1852), conseiller général puis maire d'Orbey (1857) (3) après une campagne apparemment assez houleuse. (3) Les maires étaient nommés par décret impérial sur proposition du Préfet.Joseph Antoine fils (1816-1892) continue l'œuvre de son père. Il épouse Ernestine Kohler, issue d'une famille colmarienne connue. Voici la description de sa famille selon Goutzwiller : « ...la famille Herzog, du Logelbach qui compte parmi les premières de la grande industrie alsacienne, était un de ces foyers sympathiques attirant dans son orbite toute la société bien-pensante de Colmar. Madame Antoine Herzog, mieux connue sous le nom de Madame Ernestine, était le génie bienfaisant de la maison, animant tout autour d'elle. Dans cet intérieur bourgeois et patriarcal vivifié par une belle jeunesse, elle trônait respectée et adulée comme une reine, faisant rayonner autour d'elle ses œuvres de bienfaisante assistance. ... Dans ce milieu où dominait la sévère figure de M. Antoine Herzog, que Grad appelait Magnus, on voyait s'agiter un personnage curieux, espèce de pince sans rire, qui jouait le rôle d'amuseur dans la famille et avait su s'y rendre aussi indispensable qu'un chambellan dans un palais. C'était M. Michel Hertrich, peintre miniaturiste... » Il a déjà été question des engagements d'Antoine Herzog père. Son fils a également été conseiller général de Wintzenheim de 1861 à 1870.

Louis Eugène s'est uni à Marie Caroline Kohler, c'est de lui que descendent les actuels porteurs du nom.

Joséphine Caroline épouse Jean Jacques Maritz, capitaine du génie, fils d'un fondeur de canons de Strasbourg. Le couple réside à Orbey et Jean Jacques Maritz est impliqué dans l'aménagement des lacs.

Jean Baptiste Émile Herzog épouse Anne Émilie Michel, dit Fourrier, fille d'un ancien officier aux magasins de subsistances.

Joseph Antoine Herzog a eu trois enfants dont seule survécut sa fille Marie Caroline qui épousa un jeune magistrat Marie Émile Fauconneau-Dufresne. Leur fils Emmanuel Fauconneau-Dufresne succédera à son grand père comme administrateur des Établissements Herzog.

La famille et les alliés jouent un grand rôle dans l'entreprise. Ainsi, le beau-frère d'Antoine Herzog père, Jean Weibelin, est directeur de l'usine du Logelbach. Charles Lefébure, et Jean Jaques Maritz, sont très actifs à Orbey, où ils entreprennent l'aménagement des Lacs. Les Weibel, Trincano, Robin, Carpentier (des établissements Spetz de Cernay), se retrouvent aux postes clé de l'entreprise, nous les rencontrerons à l'occasion. Une autre remarque concerne les alliances. Les Herzog fréquentaient la « bonne société » colmarienne de l'époque. Le résultat est que peu d'Alsaciens entreront dans la famille, les Lefébure sont du Havre, les Fauconneau-Dufresne de Nantes, ce qui en 1871 ne sera pas sans conséquences.

Pour arriver à comprendre la suite, voici le tableau des descendants d'Antoine HERZOG, père :

- les enfants sont en retrait par rapport à leurs parents ;

- les prénoms usuels sont soulignés ;

Marie Adélaïde HERZOG - Jean Baptiste Charles Eugène LEFEBURE

Léon Albert LEFEBURE - Henriette FROMENT-MEURICE

Joseph Antoine HERZOG - Marie Louise Ernestine KOHLER

Marie Caroline Jeanne HERZOG - Marie Émile FAUCONNEAU-DUFRESNE

Emmanuel FAUCONNEAU-DUFRESNE - Jeanne Marie CARPENTIER

Thérèse Marguerite FAUCONNEAU-DUFRESNE - René PETIT

Gabriel FAUCONNEAU-DUFRESNE - Gabrielle PERRAULT de JOTEMPS

Marie Caroline FAUCONNEAU-DUFRESNE - Stanislas ROUGIER

Louis Hugues Eugène HERZOG - Marie Caroline KOHLER

Marie Caroline Joséphine HERZOG - Victor Jules ROBIN

Marie Victor Eugène ROBIN

Marie Joseph Henri ROBIN

Marie Émile Georges ROBIN

Marie Caroline Joséphine ROBIN

Antoine Charles Eugène HERZOG

Marie Auguste Henri HERZOG - Marie Julie WALDRUCHE de MONTREMY

Marie Juliette Carola HERZOG (religieuse)

Marie Thérèse Joséphine Anna HERZOG (religieuse)

Marie Caroline Joséphine HERZOG – Jean-Jacques Eugène Antoine MARITZ

Marie Caroline MARITZ - Auguste ROLLET

Marie Eugénie MARITZ - Lucien ROLLAND d'ESTAPE

Jean Baptiste Émile HERZOG - Anne Émilie MICHEL dit FOURRIER

Antoine Herzog père |

Joseph Antoine Herzog fils |

(photos Emmanuel Rougier, collection particulière)

Régime politique en Alsace

1815 Restauration - Louis XVIII

1824 Charles X

1830 Monarchie de Juillet - Louis Philippe

1848 2ème République

1852 2ème Empire

1871 Empire Allemand – Reichsland

Evénements

1830 Début de la conquête de l'Algérie

Construction des chemins de fer en Alsace

1840-1852 Strasbourg-Bâle - Zollverein allemand

1860 Lois sur le Libre échange en France

1861-64 Guerre de sécession en Amérique

1869 Chemin de fer Colmar-Munster

1870 Guerre franco-allemande

Herzog

1817 Achat des terrains par Jean Schlumberger

1818 Schlumberger et Herzog

1828 Antoine Herzog seul

1848 Achat du tissage d'Orbey

1858 Antoine Herzog et Cie

1859 Achat du site de la Bagatelle.

1861 Décès de A. Herzog père

L'aventure des cotonniers - Incendie de la grande filature du Logelbach - Modernisation des filatures

1881 Établissements Herzog - Logelbach

1892 Décès de J. Antoine Herzog fils

1905-1906 Faillite de la famille

Création de Herzog Logelbach Aktiengesellschaft

La première usine du Logelbach, incendiée en 1868 (ADHR estampe 266) (Photo Société d'Histoire de Wintzenheim)

L'entreprise HERZOG est essentiellement familiale. Partie du travail d'Antoine Herzog père et continuée par son fils Joseph Antoine, elle changera plusieurs fois de statuts.

En janvier 1817, Jean Schlumberger « fils du Sieur Georges Jacques Schlumberger ci-devant maroquinier demeurant à Mühlhausen » achète « Un bien de campagne situé sur le canal de la Fecht dit Logelbach, territoire de Wintzenheim près Colmar, consistant en une grande maison d'habitation, cour, remise, cave, grange, pressoir, moulin à farine à deux tournans (sic), huilerie à un tournant, basse-cour, jardin potager, autre jardinet, fosse à fumier, verger, vignes et terres labourables et autres dépendances ; ce bien est traversé par ledit canal et la route de Colmar à Turckheim. » Le tout est compris dans un terrain de 347 ares et est payé 25.000 F. Il avait appartenu à Anne-Marie Baer, veuve de Jean Henri Rigé, fabricant d'indiennes. (4) 6 E 14/63

Associé à Schlumberger, puis seul.

L'association avec Antoine Herzog suit. Voici un extrait de l'inventaire après décès de ce dernier, fait le 28.03.1862 par Me Mathieu St Laurent, Colmar : « l'un des doubles du traité de société arrêté entre le dit Sr Schlumberger et M. Herzog (défunt) le vingt-quatre janvier mil huit cent dix-huit pour dix ans à partir du quinze février suivant pour finir au quinze février mil huit cent vingt-huit, ayant pour but l'établissement d'une filature mécanique de laine et de coton au canal du Logelbach, dans le local que M. Schlumberger avait acquis par le contrat sus énoncé du trente janvier mil huit cent dix-sept, laquelle acquisition est entrée dans cette société comme mise de fonds, avec convention que lors de la liquidation définitive de la société, le corps des biens et des bâtiments, ainsi que les mécaniques, machines à filer, outils et instruments appartenant à l'établissement seraient estimés par les parties intéressées et enchéris entre les associés pour être cédés au plus offrant, qui en paierait le montant en quatre termes égaux de six en six mois, avec les intérêts à cinq pour cent. »

Antoine Herzog fils, commente le document : « M. Antoine Herzog fils observe et déclare pour ordre qu'à la dissolution de la société qui a existé entre son père et M. Schlumberger, comme on l'a vu pour la quatrième pièce ci-dessus, et par la liquidation définitive de cette société qui eurent lieu l'année mil huit cent vingt-huit, époque qui avait été fixée pour la durée, son père est devenu seul et unique propriétaire de tous les biens ci-dessus désignés en exécutant les conditions du traité de société et sa liquidation définitive. »

Partie des moulins achetés par Jean Schlumberger, l'usine du Logelbach va se développer par l'achat d'autres établissements comme la maison de Vendenheim, imprimeur d'indiennes. Les Herzog furent de grands bâtisseurs. La première usine était une construction de plusieurs étages telle que nous la montre une gravure en couleurs des archives départementales, elle sera détruite par un incendie en 1868.

Antoine Herzog et Cie.

Un premier changement intervient en 1858. Antoine Herzog fait établir un traité

de société entre lui et ses enfants. (Me Mathieu - Saint Laurent, 18 mai 1858). « La société est en nom collectif à l'égard de Mr Herzog père et de Mr Antoine

Herzog fils qui en seront les gérants.... « MM Eugène et Émile Herzog peuvent

s'ils le désirent se rendre associés en nom collectif sous certaines conditions.

Antoine Herzog père se réserve la possibilité de résilier ses fonctions. La raison sociale sera :

Antoine Herzog et Compagnie, et le siège sera au Logelbach. Sont énumérés ensuite les apports des membres composant le fond social de l'entreprise. Un état des lieux est établi pour définir l'apport de chacun. On trouve ainsi :

1. Au Logelbach une filature avec ses ateliers de réparation, ses divers locaux

de manutention et de stockage, les bureaux, les maisons des propriétaires, des

directeurs, et de quelques employés comme le portier et les contremaîtres. Sont mentionnés aussi un bâtiment abritant la machine à vapeur ainsi que les chutes d'eau.

2. À Turckheim, une filature avec sa turbine, sa machine à vapeur, les ateliers et bureaux ainsi que la loge du portier.

3. À Orbey, une usine de tissage, avec tous ses ateliers, une maison

d'habitation avec chalet, les maisons des directeurs, du portier, des ouvriers

mais aussi un autre tissage situé au Tannach. Les chutes d'eau et canaux servant

aux turbines sont cités. Le tout est estimé à 441.580F.

Les parts des membres, calculées sur leur apport, sont les suivantes

Antoine Herzog et son fils Joseph Antoine déploient une grande activité. Une

vraie boulimie d'achat de terrains semble les habiter. Tout ce qui se vend dans

les environs de l'usine est acheté, entre autres une grande partie du Benzen,

tant à Wintzenheim qu'à Turckheim.

En 1859 Antoine Herzog fils achète une usine et ses dépendances à Colmar. Le

terrain principal est décrit ainsi :

« Tous lesquels biens, qui forment un seul tenant, clos de murs, de palissades,

de haies et de fossés, et traversé par le canal du Logelbach, contiennent une

superficie totale de trois hectares quatre vint (sic.) neuf ares soixante-quatre

centiares et sont bornés, au midi, par le chemin du Logelbach, au nord, par la

route d'Ingersheim, au levant, par le chemin de la Bagatelle et au couchant par

le chemin de jonction du Logelbach à la route d'Ingersheim » (Me Mathieu - Saint

Laurent 14 décembre 1859). C'est le quartier de la Bagatelle où s'élèvera

l'usine du même nom qui fera place à la cité technique. On remarque que la rue

du Pont Rouge n'a pas encore de nom. Le quartier St Joseph ne sera construit

qu'autour des années 1900.

Les Établissements Herzog.

La situation évolue rapidement. Eugène Herzog décède en 1858, Antoine Herzog

père en 1861 et son épouse en 1863.

La Société se voit confrontée aux problèmes d'héritages.

Une assemblée des ayants droit se tient le 24 septembre 1881. Il est décidé de créer une nouvelle société sous le nom de Établissements Herzog. L'acte notarié est intéressant, il énumère les présents et représentés et donne leur adresse : Joseph Antoine Herzog demeure au Logelbach, J. B. Émile Herzog aussi, Adelaïde Herzog, veuve Lefébure demeure à Orbey, Marie Caroline Kohler, la veuve d'Eugène Herzog est au Logelbach, Antoine Charles Eugène Herzog demeure à Paris, rue Claude Bernard n° 59, Marie Auguste Henri Herzog, aussi, Caroline Joséphine, veuve de Jules Robin est au Logelbach après avoir suivi son mari à Hussein Dey (Algérie), Marie Joséphine Anna est au Logelbach. Parmi les absents nous trouvons : Marie Juliette Carola, religieuse au sacré Cœur à Laysac près d'Agen. Marie Caroline Françoise Maritz, veuve d’Auguste Alphonse Rollet habite 7, rue Lincoln à Paris.

La société créée émet 5.602 actions valant chacune 1.000 Mark, ce qui met le

fond social à 5.602.000 Mark. Dans l'acte de création des Établissements Herzog en 1881, nous trouvons un autre état des lieux :

1. Au Logelbach, la filature avec ses bâtiments usiniers, mais aussi diverses

maisons pour le gérant, les directeurs, les bureaux, les contremaîtres, les

cochers, une maisonnette de bains sur le canal. L'ancienne maison d'Antoine

Herzog père mérite qu'on s'y arrête. Elle est environnée d'un kiosque, de

glacières, de volières et d'un carrousel.

2. À Turckheim, la filature et ses bâtiments y compris la maison du directeur.

3. À Orbey le tissage, 4 maisons d'ouvriers ainsi que les bâtiments des

machines. Le tissage du Tannach est toujours mentionné.

4. À Colmar, le tissage Bagatelle qui est une construction d'un seul jet suivant

les critères les plus modernes de l'époque. Ainsi à côté de l'usine et des

divers logements qu'on pouvait encore voir en 1950, on trouve 10 cabinets

d'aisance et un cabinet médical avec salle d'attente.

5. La filature du Moulin (Colmar).

6. Les établissements Barth qui contiennent des bâtiments de séchage et de

blanchiment, les logements habituels, mais aussi une salle à manger pour les

ouvriers. De cette usine il ne reste que la cheminée carrée située dans

l'enceinte du centre de repos et de soins de la rue du Logelbach à Colmar. Les

bâtiments sont estimés à 1.724.939,95 F.

S'y ajoutent les installations hydrauliques des divers lieux estimés à 764.432,32F

En 1886, de nouveaux statuts, en conformité avec la législation allemande, sont élaborés. On y trouve la liste des actionnaires : Mme Lefébure 647 actions, Joseph Antoine Herzog 1745, J. B. Émile Herzog 1126, Mme Rollet 169, M. Maritz 169, Mme Vve Louis Eugène Herzog 681, Mme Robin 213, Charles Eugène Herzog 213, Auguste Henri Herzog 213, Mlle M. Juliette Carola Herzog 213, Marie Joséphine Anna Herzog 213. Deux actions supplémentaires sont réservées afin de faciliter d'éventuels partages (5604 divisible par 2 et par 3). On constate que toutes les actions sont détenues par les membres de la famille. Sont annexés à cet acte les comptes rendus des Assemblées Générales de 1886 à 1895. En 1889, le fonds social est diminué : 808 actions sont tirées au sort et remboursées.

1892 Année charnière.

Joseph Antoine Herzog a 76 ans, il est fatigué. Dans un acte notarié du 25 janvier, il est dit : « In Erwägung, dass wegen vorgerückten Alters und Kranckheit, des Vorstandes Herr Herzog, dieser nicht mehr allein die Geschäfte der Gesellschaft bewältigen kann. » Le patron a besoin d'aide « en raison d'un âge avancé et de la maladie, Monsieur Herzog ne peut plus venir à bout, seul, des affaires de la société ». Ce qui montre la façon d'agir d'Antoine Herzog mais aussi sa détresse.

Une assemblée générale extraordinaire est convoquée ce jour. L'ordre du jour comprend :

1. Réduction du capital social

2. Nomination d'Emmanuel Dufresne et Georges Robin-Herzog comme cogérants

3. Changement de l'article 34 des statuts obligeant les membres du conseil de

surveillance à déposer 100 actions en garantie ;

4. Nomination d'un membre du conseil de surveillance pour remplacer Georges Robin.

L'assemblée générale néglige les points 1 et 3 et approuve les deux autres.

Les nouveaux cogérants peuvent signer en leur nom et en particulier. Émile

Herzog est nommé au conseil de surveillance.

L'assemblée générale ordinaire est convoquée pour le 1er septembre mais ne peut délibérer : la succession d'Antoine Herzog, décédé le 11 avril, n'est pas encore réglée. Il détenait 1621 actions et de ce fait le quorum n'a pas été atteint. Une nouvelle assemblée est convoquée pour le 26 novembre, elle est présidée par Henri Herzog habitant Alger. Le bilan est triste : plus de 500.000 Mk de déficit ! Dans le passif on trouve des créances pour plus de 5.000.000 Mk.

Que s'est-il passé ?

Toujours est-il que les membres de la famille, après le règlement de la succession, se mettent à vendre les domaines. La veuve d'Antoine Herzog semble avoir entière confiance en son petit-fils qu'elle charge de plusieurs ventes. Les Établissements se trouvent parmi les acheteurs.

Pour en finir avec cette année catastrophe, il faut signaler que le 11 janvier, Antoine Herzog a fait donation des domaines du Letzenberg et du Parc à Emmanuel Dufresne. Il a aussi doté ses deux successeurs en transmettant le 8 avril pour 150.000 Mk d'actions à Emmanuel Dufresne et pour 100.000 Mk à Georges Robin à qui il vendra aussi un domaine au Metzengarten à Ingersheim.

Vers la fin

L'année 1893 présente un bilan positif, mais le bénéfice doit servir à renflouer les fonds de réserve et de prévoyance. Les amortissements sont élevés, il reste encore plus de 3.000.000 Mk de créances. En 1895 on se met à vendre des propriétés des Établissements. Le conseil de surveillance est composé de : Eugène Herzog, président, habitant St Eugène en Algérie, Eugène Carpentier, de la maison Spetz et Cie, beau-père d'Emmanuel Dufresne et de Georges Robin Henri Herzog, habitant Paris. On peut se poser des questions sur une surveillance aussi lointaine ! Au détour du siècle, les difficultés de paiement se font jour. Les créanciers, des banques pour la plupart, se lassent. Des réunions ont lieu pour arriver à un accord. Emmanuel Dufresne met sa fortune personnelle en jeu et son beau-père, Eugène Carpentier avance une grosse somme, mais les banquiers, sont méfiants. L'épilogue, nous le trouvons dans la presse.

Le Journal de Colmar publie le 1er juillet 1906 (dimanche) l'article suivant :

Constitution de la nouvelle société Herzog

« La nouvelle Société des Établissements Herzog est définitivement constituée.

Samedi dernier a eu lieu à 10 heures du matin la réunion des anciens et des

nouveaux actionnaires qui ont à l'unanimité donné décharge pleine et entière à

la direction antérieure, approuvé les nouveaux statuts et la constitution des

comités de surveillance et d'administration. A 11 heures les décisions de

l'assemblée des actionnaires étaient approuvées par la réunion des obligataires.

Après une courte discussion, ces derniers ont accepté le mode de remboursement

suivant : les obligations seront amorties à partir de 1907 à raison de 80.000

Mark, à partir de 1917 à raison de 150.000 Mark et à partir de 1929 à raison de

200.000 Mark par an. Les coupons des obligations et l'intérêt courant des dépôts

seront payés dans les premiers jours de juillet. Grâce à ces arrangements, que

les sacrifices considérables consentis par la famille des anciens propriétaires

ont facilités, les créanciers pourront être tous remboursés. Nous ne pouvons que

nous féliciter d'avoir pu éviter de la sorte une crise industrielle qui aurait

sérieusement compromis la prospérité de notre ville et mis sur le pavé près de

3.000 ouvriers. »

Le 16 juillet le Kolmarer Kurier annonce :

Établissements Herzog Logelbach.

« Die Gesellschaft gibt bekannt, dass die Herren Eugen Herzog in Alger, Henri

Herzog in Paris und Eugen Carpentier in Isenheim aus dem Aufsichtsrat

ausgeschieden sind. Durch Beschluss der Generalversammlung vom April ds. Jrs.

wurden in den Aufsichtsrat gewählt die Herren Emil de Barry in Gebweiler,

Bankdirektor Eugen Meyer in Strassburg, und Michael Diemer-Heilmann in

Mülhausen. Letzterer ist später wieder ausgeschieden. Als weiteres Mitglied

wurde dafür Bankdirektor Eugen Raval in Mülhausen neugewählt.»

La société des Établissements Herzog fait savoir que MM. Eugène Herzog à Alger,

Henri Herzog à Paris et Eugène Carpentier à Issenheim sont sortis du conseil de

surveillance. Ils sont remplacés par Émile de Barry de Guebwiller, Eugène Meyer,

directeur de banque à Strasbourg et Michel Diemer-Heilmann de Mulhouse. Ce

dernier sortira du conseil pour être remplacé par Eugène Raval directeur de

banque à Mulhouse.

C'est la fin de l'empire familial, tout le travail des deux Antoine Herzog se liquéfie. La société s'appellera désormais Établissements HERZOG Logelbach – Aktiengesellschaft.

Une dernière pirouette nous parvient par la presse, voici l'article du Journal de Colmar du 14 octobre 1906 :

« Les anciens directeurs des Établissements Herzog du Logelbach, MM. G.

Robin-Herzog et E. Dufresne, nous prient, à l'occasion de leur départ,

d'exprimer leur reconnaissance au personnel des usines. Ces messieurs ont été

particulièrement touchés de l'attitude pleine de tact des ouvriers et des

employés pendant la dernière crise.

Comme on le sait, la famille Herzog n'a cessé, depuis la fondation de la maison

en 1816, de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le relèvement

intellectuel et matériel de ses employés. Il n'est donc pas surprenant que la

plus cordiale entente n'ait cessé de régner entre patrons et ouvriers, ces

derniers ayant toujours su reconnaître la bienveillance et l'esprit de justice

de la direction.

Les anciens directeurs remercient le personnel des usines de sa généreuse

collaboration et l'assurent qu'ils en garderont le meilleur souvenir. »

Dividende servi aux actionnaires :

1886 : 308.110 / 1887 : 448.160 / 1888 : 504.180 / 1889 : 532.190 / 1890 : 479.400 / 1891 : 203.745

Rapport de l'action :

1886 : 5,5% / 1887 : 8% / 1888 : 9% / 1889 : 9,5% / 1890 : 10% / 1891 : 4,25%

Fonds de réserve statutaire :

1886 : 43.927,92 / 1887 : 62.975,53 / 1888 : 71.018,28 / 1889 : 64.020,86 / 1890 : 64.457,25 / 1891 : 23.112,36

Fonds de prévoyance :

1886 : 10.828,39 / 1887 : 89.552,10 / 1888 : 99.078,20 / 1889 : 14.382 / 1890 : 66.674,12 / 1891 : 4.266,11

Payé aux employés à titre de remise et supplément de traitement :

1886 : 11.525,19 / 1887 : 28.667,71 / 1888 : 35.906,47 / 1889 : 29.615,72 / 1890 : 34.041,54

Amortissement :

1886 : 64.888,44

Les valeurs sont exprimées en Mark, le Mark valait 0,80 F.

L'action, non cotée en bourse vaut 1.000 Mk, il y a 5.602 actions jusqu'en 1889, puis 4.794 actions voir texte.

Source : ADHR 6 E 17/209

Source : ADHR 9 M 20

(À suivre)

Copyright SHW 2019 - Webmaster Guy Frank